도널드 트럼프의 승리를 진지하게 점친 전문가는 거의 없었다. 그때문에 막판까지 힐러리 클린턴 전 국무장관의 새 외교팀이 어떻게 꾸려질지에 주로 관심이 모아졌다. 트럼프에 대해서는 그가 외교에 문외한이며 거의 알려지지 않은 인물들이 그의 외교 자문을 맡고 있다는 정도에 그쳤다. 하지만 유능한 외교 참모진을 구성하는데는 그리 많은 시간이 걸리지 않을 수도 있다.

대러관계에 있어서는 만약 클린턴이 당선됐다면 최소 관계 정체, 최악의 경우엔 계속적인 관계 악화, 심지어 위기로 치달았을 공산이 크다. 트럼프 당선으로 양국관계가 파국으로 치닫는 일은 없을 것이라 기대를 해 볼 수 있게 됐다.

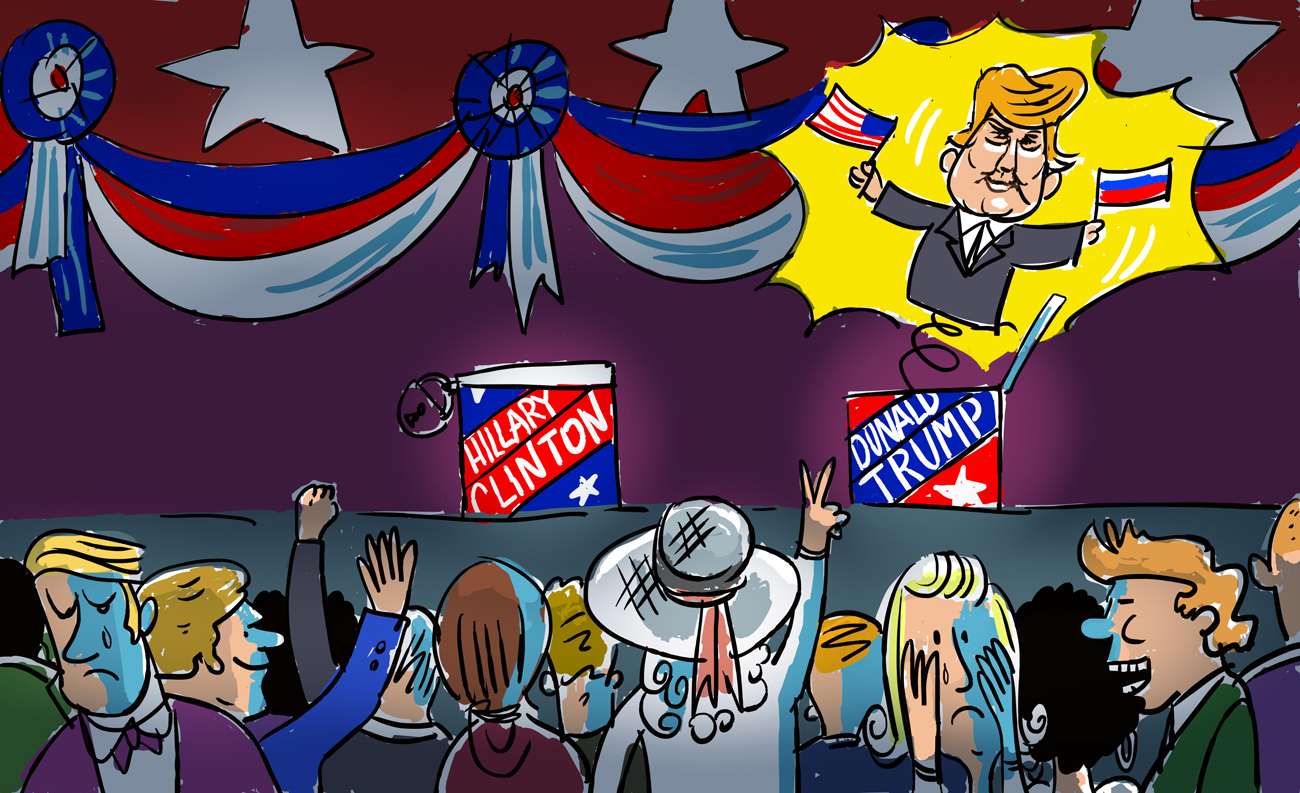

외향적 기질을 가진 트럼프는 ‘폐쇄적’이며 내향적인 블라디미르 푸틴의 정반대형으로 보인다. 하지만 전직 KGB 대령인 푸틴 대통령에게 자신보다 더 개방적이고 솔직한 유형의 사람들(그들이 설혹 반대의 의견을 가졌더라 할지라도)이 오히려 힐러리 클린턴같은 사람들보다 훨씬 대하기 편한 상대일 수 있다. 미국뿐 아니라 러시아에서도 힐러리를 (완곡하게) ‘거짓말쟁이’ 또는 위선자라고 생각하는 사람이 많다. 게다가 러시아에서는 국무장관 시절 힐러리가 2010년 봄과 2011년 가을 모스크바 반정부 시위를 기획하고 ‘뒷돈을 댔다’고 의심하고 있다. 게다가 힐러리가 미국 대선 캠페인 중에 크렘린이 미 대선을 “방해하려 했다”거나 “백악관에 꼭두각시 트럼프를 앉히려 했다”며 러시아와 푸틴 대통령 개인을 향해 근거없는 비난 성명을 내뱉은 상황에서 과연 힐러리가 당선됐다면 푸틴과 클린턴 두 사람이 서로에 대한 불만 없이 냉정한 대화가 가능했을지 의문이다. 트럼프와는 그런 종류의 ‘신뢰의 문제’가 없기 때문에 모든 것을 백지에서 시작할 수 있다.

푸틴 대통령은 트럼프의 당선을 축하하기 위해 세계 정상 중 처음으로 그에게 전화를 했다. 푸틴 대통령은 2001년 9월 11일에도 대테러 전쟁의 연대감과 테러 희생자들에 대한 애도를 표하기 위해 외국 정상 중 처음으로 부시 전 대통령에게 전화를 했다. 그후 푸틴 대통령의 유명한 ‘뮌헨 연설’ 있었고(2007), 서방, 특히 미국과의 관계에서 큰 환멸을 느끼게 됐다. 그때와 마찬가지로 이번에도 ‘다시 위대한 미국을 만들겠다’는 트럼프의 슬로건이 어떤 모습으로 나타날 지 불확실한 상황이다. 만약 트럼프의 ‘신고립주의’와 세계 곳곳에서 타국의 내정에 개입하는 것을 줄이겠다는 그의 공약이 현실화된다면 이는 러시아와의 관계에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

트럼프는 선거 유세 동안 미국은 우크라이나 일에 개입할 필요가 없으며 크림의 운명에도 관심을 가질 필요가 없다고 말했다. 물론 분명한 표현은 아니었지만 그가 취임 후 이러한 발언을 지켜나간다면 그것은 러미관계 리셋을 위한 강력한 밑거름이 될 수 있을 것이다. 미국이 유럽에 대러 제재의 고삐를 늦추지 말라는 압력만 중단하더라도 결코 작은 일이 아니다. 우크라이나에 대한 지원을 줄이는 데 대한 반대급부로 러시아는 시리아 문제에서 미국에 양보를 할 수도 있다. 만약 시리아가 트럼프 차기 행정부 외교정책의 우선순위에 여전히 남는다면 말이다.

나토 동맹의 군사·재정적 책임을 유럽 동맹국들에 분담시키겠다는 그의 과거 발언 또한 러시아로서는 반가운 일이 아닐 수 없다. 하지만 트럼프라 할지라도 러시아가 가장 우려하고 있는 미국의 글로벌 MD(미사일 방어)망 배치 계획을 포기하지는 않을 것이다. 이는 그의 ‘신고립주의’ 수사에서도 잘 나타난다. 반면에 그동안 묶여 있던 알래스카 유전을 개발하겠다는 그의 계획은 러시아 수출 매출액 1위인 천연자원 국제가격 하락을 이끌어 러시아 경제에 파국적 결과를 낳을 수 있다.

결론적으로, 트럼프의 당선은 여러모로 불확실성을 갖고 있지만, 어쨌든 러미관계의 새로운 ‘리셋’ 가능성에 대한 기대를 품게 한다. 어떠한 경우든 국제무대에서 트럼프의 미국은 버락 오바마, 심지어 그 전임인 조지 부시 때와는 전혀 다르게 비춰질 것이다.