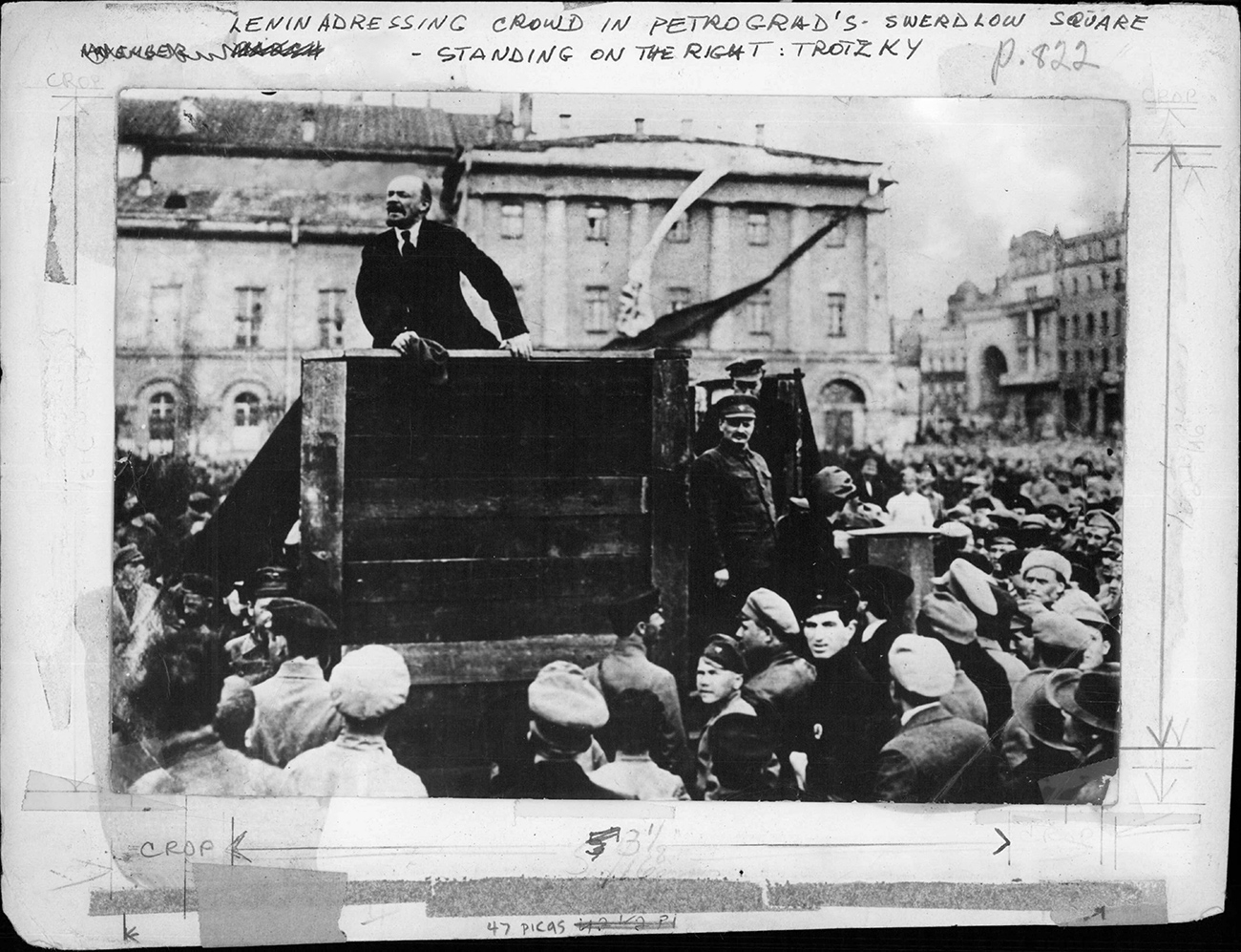

‘바람직한 아시아인들’… 한인들은 어떻게 러시아 극동에 정착했나

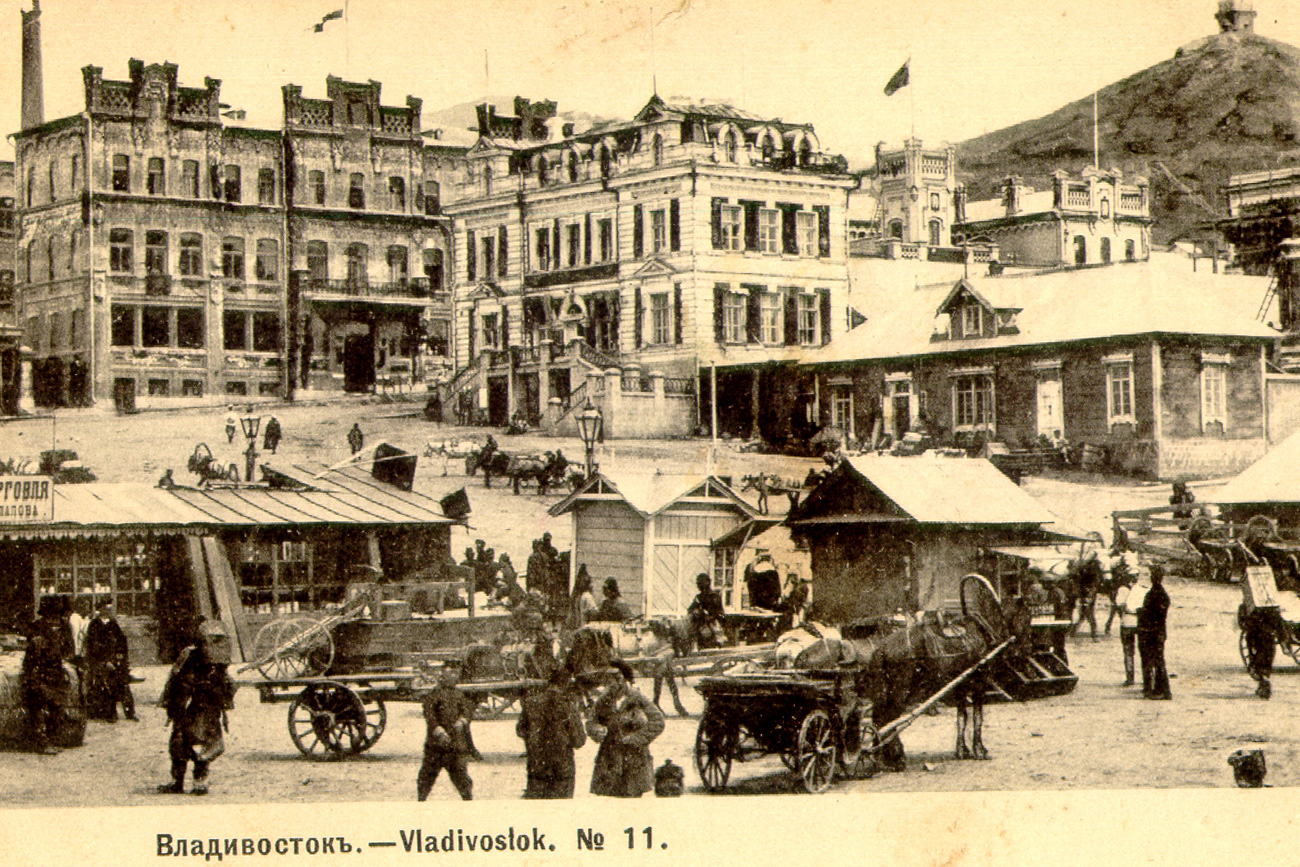

블라디보스토크 시민들.

기록사진한인 농부들은 조선과 러시아가 1860년 이웃 나라가 된 직후 러시아로 이주하기 시작했다. 이들은 국경선 건너편 러시아의 풍부한 옥토와 상대적으로 효율적인 행정에 마음이 끌렸다.

러시아 연해 지역 주지사들에게 한인들은 ‘바람직한 아시아인들’(또는 적어도 최소 유해 아시아인들)로 보이는 경우가 많았다. 당시 러시아에 온 중국 이주자들과는 달리 한인들은 영구 정착민으로 건너왔다. 이들은 종종 가족 전체를 데리고 오기도 했으며, 이 지역에 절실한 식량을 생산할 수 있는 사람들이었다.

더욱이 중국인들과 달리 한인들은 잠재적으로 위험한 이웃의 지원을 받지도 않았다(제정신인 러시아 행정관이나 정치인이라면 당시 조선을 지정학적 위협으로 간주하지 않았을 것이다).

블라디보스토크. 출처: 기록사진

블라디보스토크. 출처: 기록사진

물론, ‘황화’ 사상이 유럽 지성계에서 유행하던 당시 한인 정착민들을 무서운 ‘범몽골계 팽창’의 첫 물결로 보려는 경향도 있었다. 모든 ‘황인종’의 통합을 가정한 것이다. 일부 현지 관리가 이런 주장을 했지만 흔한 것은 아니었다.

1883년 유명한 한 러시아 관리는 지역 내 한인 정착민들을 경험한 일을 거론하면서 “한인들은 가족적이고 법을 잘 지키고 부지런하고 훌륭한 농부들을 만들어 내므로 한인 이주가 장려되어야 한다”는 희망을 피력했다.

1900년경 극동에서는 한인 농부들을 흔히 볼 수 있었다. 당시 간행물들로 판단하건대 이들은 근면하고 다소 유순한 사람들로 보였다. 그러나 이러한 인식에는 지리적 한계가 있었다. 멀리 서쪽에 있는 러시아인 인구 중심지들에서 한인들은 거의 찾아볼 수 없었다.

조선 관련 러시아 간행물

블라디보스토크. 출처: 기록사진

블라디보스토크. 출처: 기록사진

한인들에 대한 좋은 평판은 1900년대 초에 출판된 조선 관련 러시아 언론과 학계 간행물들이 뒷받침한다.

1895년에서 1905년까지 짧게 이어진 조선 내 러시아 외교와 정치 활동은 러시아의 제국주의적 계획과 야망에 의해 견인됐지만, 이 기간 조선과 조선적인 모든 것을 다루는 논문과 책자, 연구 간행물이 무수하게 생산되기도 했다.

이들 간행물 대부분은 ‘고요한 아침의 나라’를 방문한 사람들이 쓴 여행기로 볼 수 있다. 이들 저작은 가끔 온정주의적이기는 했지만, 대체로 호의적이었다.

근면하고 예의 바른 사람들이 사는 ‘동양의 변방’이라는 이미지가 지배적이었으며 여행기 저자들이 러시아에서 만난 한인 정착민들과 조선에 사는 한인들을 구별하지 못하는 일이 종종 있었다.

아무튼 유명한 러시아 지리학자(이자 첩보기관장) 니콜라이 프르제발스키는 1860년대 말에 한인들과 처음 접촉한 교육 받은 러시아인 가운데 한 명이었는데 그는 매우 깊은 인상을 받은 듯 “내가 본 대로, 일반적으로 말하자면, 공손함과 근면성, 협력 능력이 한인들의 가장 두드러진 특징들이다. 이런 점에서 한인들은 이웃 중국인들보다 더 우수하다”고 썼다.

이와 비슷한 견해는 1900년대 초에 언론인들을 통해 자주 되풀이됐다. 예를 들면, 1900년에 한 러시아 언론인은 이렇게 썼다. “모든 역경에도 불구하고 한인들은 온후하고, 차분했다. 한인들은 또 다른 놀라운 특징을 갖고 있다. 다시 말해 필요할 때면 언제든지 남들을 도울 용의가 있다는 점이다.”

다소 온정주의적이지만, 분명하게 호의적인 이런 기록들은 러시아 언론인과 정치인, 행정관들이 한인들과 러시아 내 한인 정착민들에 대해 갖고 있던 생각을 집약적으로 보여준다.